中国通俗小説が日本で歓迎される原因を解明 サブカルチャー研究に貢献

発表のポイント

- 中国の物語はなぜ日本で人気なのか

- 学者がソッポを向いた物語

- 中国通俗小説の面白さを伝えたのは一体だれか

概要

中国の物語は、なぜ人気があるのか?

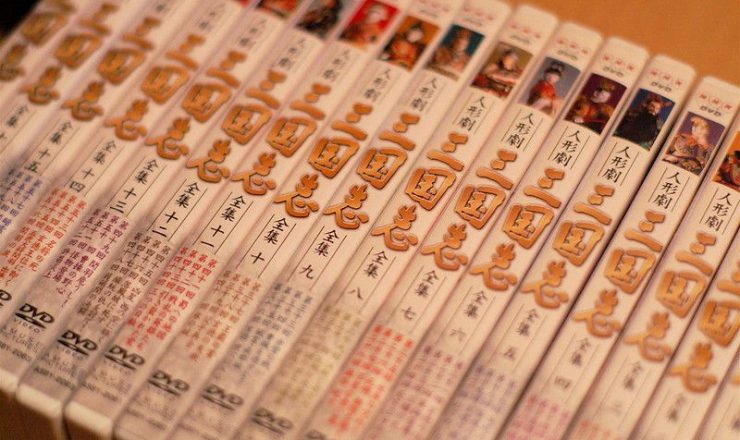

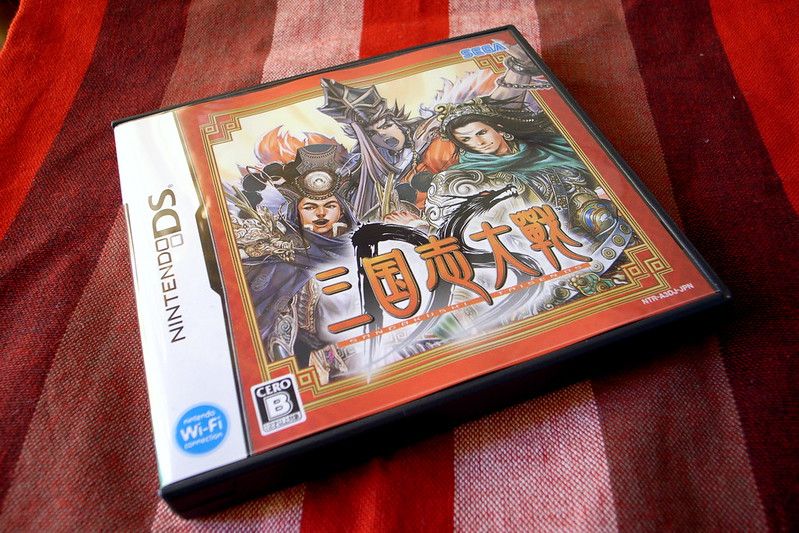

日本では『三国志演義』や『西遊記』の人気が定着し、『三国志』はゲーム、『西遊記』はコミックやアニメと、現在のサブカルチャーにはなくてはならない存在です。

しかし不思議だと思いませんか?

近代の日本は文明開化と称して西洋文化に憧れを持っていました。しかし、実際には、中国の物語が非常に人気なのです。

わかりやすい例をあげましょう。もしも幼稚園の発表会の時に、年長さんが「ボク、今度のリア王の役になったよ。」とお母さんに告げたら、お母さんはお茶を吹くと思います。

でも、「今度の孫悟空の役になったよ。」と告げても、お母さんは納得すると思います。では、なぜお母さんは納得するでしょうか? その納得する理由、実は今までよく解っていませんでした。

学者がソッポを向いた物語

なぜ中国の物語がここまで日本に浸透したのかを私は調べています。その中で、面白い特徴が二つ判ってきました。

一つ目は、『西遊記』や『三国志演義』は特殊な言葉で書かれており、専門家でも読むのが難しかった事です。

二つ目は、大学の研究者の考え方です。研究者は、通俗小説は俗っぽく荒唐無稽な話として、軽く見ていました。

そのため、価値がなく難解な中国通俗小説は、長い間研究対象にはならなかったのです。

中国通俗小説の面白さを伝えたのは一体だれか?

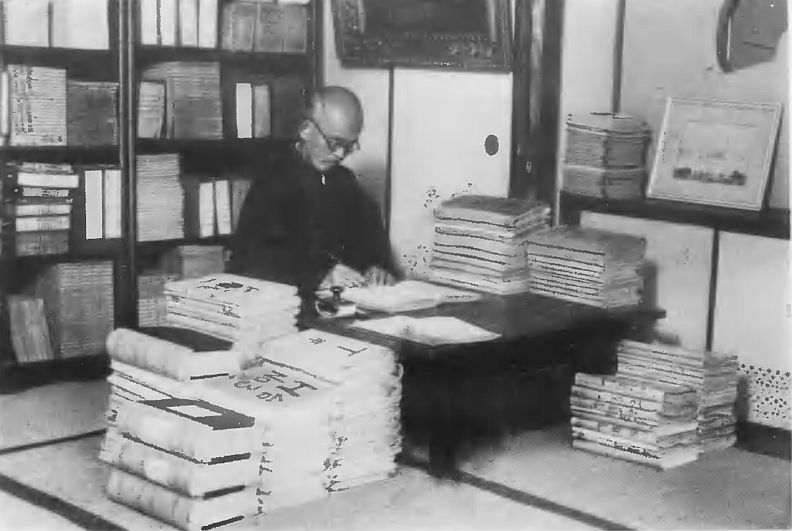

(出典:https://inudaisho.hatenablog.com/entry/20170202/1488180661)

学者からソッポを向かれた中国通俗小説ですが、その内容の面白さや楽しさは、徐々に人々の間でも知られるようになりました。

そして、完璧には読解できなくても、それを読んでみたい。その醍醐味を味わいたいという人々が集まり、翻訳を始めたのです。その人々の多くは、民間の名もなき人たちです。

そうして、面白い物語を読みたい一心で行われた民間の翻訳がその後、数多く出版されました。それが日本の中国通俗小説の人気を不動のものにしたのです。

私は10年近く、この研究に携わっています。現在までにこの「民間の名もなき人たち」の発掘を行い、合計24名の翻訳者を発見しています。これらの翻訳者の翻訳水準にはバラツキがありますが、それぞれの翻訳には共通点があります。それは「面白い物語を読みたい」という強い気持ちです。

人間は様々な困難があっても克服出来ます。そしてその原動力には、面白いと思う心が大事です。それがまさに研究の醍醐味といえると思います。

出版・公表など

〔論文〕

- 勝山稔・井上浩一「近代日本に於ける中国白話小説の受容について――伊藤貴麿の翻訳・受容活動を中心として」『国際文化研究科論集』27号、2019

- 勝山 稔「『楊家将演義』の時代における社会事情について――都市生活と婚姻事情を中心に」『楊家将演義読本』勉誠出版、2015

- 勝山 稔「日本伝統文化の形成を「訓読」から考える――近代日本における白話小説の文体――」『訓読から見なおす東アジア』東京大学出版会、2014

- 勝山 稔「その物語は海域を越えて――東京・鎌倉の文筆家と中国白話小説「三言」」(『海がはぐくむ日本文化』東京大学出版会、2014

- 勝山 稔編著『小説・芸能から見た海域交流』汲古書院、2010

- 勝山 稔「近代日本に於ける中国白話小説「三言」所収篇の受容について――村松暎・魚返善雄の翻訳と翻訳層の交代について――」『国際文化研究科論集』17号、2009

- 勝山 稔「支那に浸る人――井上紅梅が描いた日中文化交流」『から船往来―日本を育てた ひと・ふね・まち・こころ―』中国書店、2009

- 勝山 稔編著『日本庶民文芸と中国』勉誠出版、2007

問い合わせ先

- 勝山研究室

- E-mail: ktsumi1227(at)gmail.com

※ (at)を@に変換して下さい