組織概要

国際文化研究科とは

国際文化研究科は、1993 年(平成5年)発足以来、国際地域文化論専攻(6講座)、国際文化交流論専攻(7講座)、国際文化言語論専攻(5講座)から成る3専攻体制で教育・研究を行ってきました。

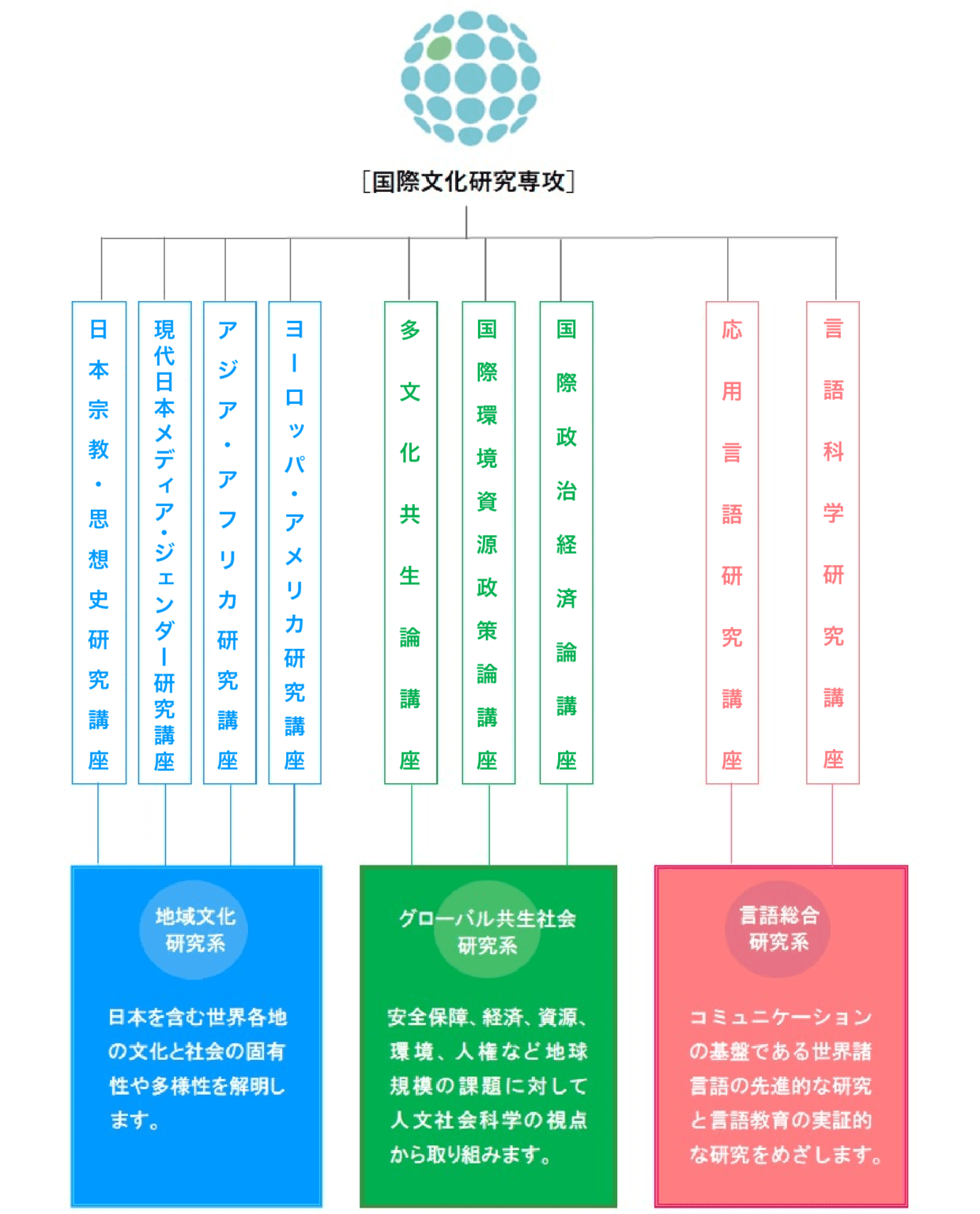

近年の急速に進展するグローバリゼーション、そして社会全体の教育ニーズの多様化や国際的な研究動向の変化に的確に応え、より発展的で実践的な教育プログラムを実施するため、2015 年(平成27年)4月、3専攻体制を1専攻体制に変更し、18 講座を8講座に再編することによって、より先鋭的な研究を推進し、本研究科独自の教育プログラムを提供します。

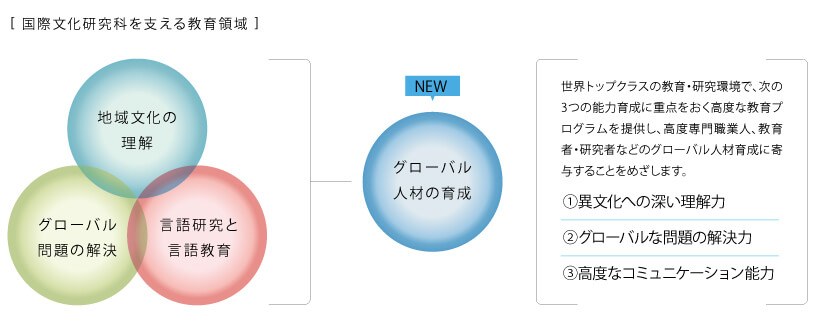

さらに2024 年(令和6 年)4 月より、国際的な研究動向のさらなる多様化に応えるため、9 講座に再編しました。9 講座は、グローバル社会で活躍できる高度な知識や能力の獲得を実現するため、複数の講座が有機的に連携した「系」という教育プログラム上の単位にまとめられています。それぞれの系は、研究科の教育目標の3つの柱、

- 異文化への深い理解力

- グローバルな問題の解決力

- コミュニケーション能力

を教育プログラムとして具現化する役割を担います。これら3つの系は、以前の3専攻以上に緊密かつ弾力的に統合されており、国際文化研究専攻の教育を支える柱となります。

附属施設

言語脳認知総合科学研究センター

人がことばを話したり理解したりしようとするとき、脳の中で何が起こっているのかは、長い間謎でした。それがここ15年ほどで、fMRI(機能的核磁気共鳴画像法)などの革新的な技術を応用して、脳のはたらきを画像として見ることができるようになりました。それによって、「言語」が関連する分野でも、言語学、心理学、医学、情報処理学など文系・理系の枠を越えた学際的な研究への道が開かれました。言語脳認知総合科学研究センターは、東北大学大学院国際文化研究科の言語科学研究者を中心として、情報科学研究科、医学系研究科、文学研究科の言語学、心理学、医学の研究者が連携し、「脳の中のことば」に迫ります。

国際共同大学院

東北大学では、本学の強みを活かし世界を牽引できる分野や、今後重要になり人類の発展に貢献できる分野について、国際共同大学院プログラムを設置。部局の枠を超えて東北大学の英知を結集し、海外有力大学との強い連携のもと共同教育を実践しています。国際文化研究科は、「災害科学・安全学国際共同大学院(GP-RSS)」、「日本学国際共同大学院(GPJS)」の2つのプログラムに参画しています。

災害科学・安全学国際共同大学院

災害科学・安全学国際共同大学院プログラム(GP-RSS)では、本研究科をはじめ、本分野において成果をあげている世界トップクラスの教員を配置し、海外トップレベル研究者の招聘、海外連携教育研究機関との積極的な研究・学生交流を行うことにより、学術的分野からフィールドに至る広域的な分野において、高い専門性を有し国際的に活躍できる人材の育成を目指した実践的国際教育を行います。

日本学国際共同大学院

2018年度、本研究科をはじめ東北大学人文社会系の全研究科が参画する博士前期・後期課程一貫の共同大学院学位プログラムである日本学国際共同大学院が発足しました。海外の大学と連携し、「表象」「資本」「共感」という切り口から多元的かつ創造性に富む日本学のプラットフォーム構築することで、「日本から見た日本学」を世界に発信し、「世界から見た日本学」を日本に 吸収するという新しい日本学の創造を目指します。